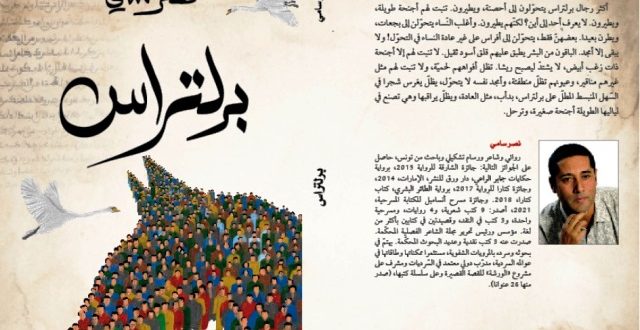

فاصلٌ شخصيّ وذاكرةٌ تحبّ التَبعثر: حَطّت يدي على الصفحة التاسعة من رواية” برلتراس”، فعثرتُ على هذه الجمل الشعرية الجميلةِ: ” لا يتقن أمجد إلاّ زرع الشّجر المسافر، يربّيه في سنوات، ويسقيه بعرقه ودمه، ولكنّ الشّجر بلا قلب، بمجرّد أن تنبت له أجنحة، يطير حاملا جذورهُ معهُ.” تأسّفتُ على حال الأشجار المذعورةِ التي حَوّلت ذُعرها إلى قسوةٍ و”طيبتها” إلى جشعٍ. تناسيتُ الأشجار مؤقّتا وشَردتُ في أفكاري المبعثرة. قُلتُ: لايهمّ أن تتبعثر الأفكار، المهمّ أن يظلّ القلب على حالهِ حالماً نقيّا ماسكاً بزمام الإيقاع. صوّبتُ نظرتي إلى الغيوم المسافرة وتساءلتُ: أَكُلّ شيء إذن يُسافرُ ويهاجرُ؟ دَمٌ يُسافرُ في الأوردة، ماءٌ يسافر من السّماء إلى أخاديد الأرض، وماء يسافرُ من المَعينِ إلى القِربةِ، طيور تسافر من شبّاك إلى شبّاك، قَلَمٌ يسافر من بيت لبيتٍ، وذاكرة تسافر. تذكّرتُ شاعرا عبّاسيا يقول في بيتين: (قَوّض خيامكَ عن دارٍ ظُلِمتَ بها/ وجانب الذُلَّ أنّ الذلّ يُجْتَنَبُ/ وارْحلْ إذا كانت الأوطانُ مَضيَعةً/ فالمَندل الرّطبُ في أوطانهِ حَطَبُ) ثُمَّ تذكّرتُ قولةً عن الصداقةِ، “لا تقاس الصداقات بعدد اللقاءات”، فإنّ “لكَيفَ” أَهَمُّ من الكَمّ، وإنّ “الطريق هُوَ الطريقةُ”. التَقيتُ بالشّاعر الروائي نصر سامي أربع مرّات. أوّلُها، في معرض الكتاب حيث أهداني روايتهُ برلتراس (أو بعبارة أخرى” برّ الأطراس”). ثانيها، التقينا في مقهى بجهة المرسى. ثالثُها، حين استضافني في برنامجه الاذاعي” أشعار لأعالي الضوء”. ورابعُها، احتسينا قهوةً رفقةَ صديقنا الشّاعر السّوري هادي دانيال في مقهى بجانب الإذاعة الثقافية. ومَهما اختَلَفت الأزمنة والأمكنة، فَقَد رأيتُ في نصر سامي: إنسانا مبتسماً مُفعماً بالإنسانية، لا يتردّد في مساعدة الآخرين وتشجيعهم، يَقترن القولُ عِندهُ بالفعلِ، ويُذَكّر نفسهُ وغيرهُ بأنّ المرءَ إذا ما أرادَ أن يَسكُن العالم شعريّاً، فَعليهِ أوّلاً أن يَسْكُنهُ بانسانيتهِ. رأيتُ فيهِ شاعرا يَتَعفّفُ عن صغائر الأمور ولا يحبّ الدخول في جدالٍ خاوٍ لا يُضيفُ شيئا للمشهد الشعريّ والروائيّ والثقافيّ عموما، مازال يؤمنُ ب” روح الثقافة”. مُحاوِراً مُتمَكّناً من دقائق الأمور، والحوارُ معهُ سَلِسٌ ويُبْنَى على الأخذِ والعطاء، يَتَأنّى في استعمال مفرداتهِ، فهو يعلم أنّ ” للكلمات ضوء”، وأنّ الكلمات المنطوقة على عَجَلٍ تُصبحُ” سيفا ذابحاً”. وأخيرا، رأيت فيه مهارةً هائلةً في الانتقال بين الأجناس الأدبية. فليست الروايةُ عندهُ بِركةً راكدةً، بل هي بحر تَنصبُّ فيهِ أنهار كثيرة: نهر الشعر والفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع. وتَنْصَبُّ فيه أسئلة تتلاطمُ وترتطمُ بصخرة الحياةِ العابرةِ: أَمازال الشّعرُ مُمْكِناً في ” المدينة المنحورةِ” بسكّين الأسى والسُّهاد؟ أتستطيعُ برلتراس أن تُولدَ ثانيةً من ” رمادها وسوادها” وتَسترجعَ أبناءها الطّيبين الذين هاجروا مع الأشياء المُهاجرة، من شجرٍ وصخرٍ وتراب؟ هل من حَكيم يُخبر الفيلسوف أنّ الحياة أكبر من مفهومٍ ومَقالٍ نقدي، وأنّ ” المناهج لم تَعُد تكفي لتفسير الظواهر الإنسانية” ؟ أما مِن مُعينٍ يُعينُ الفلسفةَ على النّزول من عَليائها كي تتجوّلَ في الشّوارع، تَسيرَ بين النّاس وتَتَأمّلَ أحوالَهُم عن كَثَبٍ وتُشارِكهم مآسيهم؟ في برلتراس، ” أغلب النّاس لم يعودوا بشرا. هناك في قيعان البلدة بشرٌ تحوّلوا فئرانا وبشر تحوّلوا ضفادع، ويقال أنّ قبائل كاملة قد أصبحت نملا في الجهة الغربية. القليلون الذين ظلّوا بشرا، فقدوا أحاسيسهم والكثير من طباعهم البشرية

الروايةُ روايَتان، وجهٌ وقَفا: أَسْألُ صاحبي: هل تُختزل الروايةُ في أحداثها وشخوصها؟ في الزمان والمكان؟ أمْ أنّها تَذهبُ أبعدَ من هذا، وَلَها أبعادها الرمزية والنفسية والفلسفية؟ يُجيبني بصوت هادئ: لِكلّ قارئٍ حَظُّهُ واجتِهادهُ. إذا كنتَ قارئا مُتعجّلا، فَلَنْ أطيل عليكَ. الرّاوي و” أمجد” هما الشخصيّتان المحوريّتان في الروايةِ. يَترك الرّاوي أهلهُ وبيتهُ ويذهبُ للإقامة في بلدة برلتراس. تَختلطُ عليهِ الوقائعُ فَيَنسى(أو يتناسى) سبب مجيئهِ. هناك يكتشفُ هول الكارثة حيث تحوّل أغلب الرّجال إلى أحصنة وأغلب النّساء تحوّلن إلى بجعات. وأصبحت المدينةُ غابةً يُباحُ فيها القتل والحرق والوشايةُ و” الخسّةُ”(” أربعة عشر قتيلا يوم الأثنين، واثنتا عشرة جثّة مرمية في السّراديب يوم الخميس، وسبعة قتلى معلّقون من رقابهم يوم الجمعة، ص59) ولِأنّ القتل أصبح عادةً وعَدوى، يصبح الرّاوي بدوره قاتلاً حين يقتلُ حبيبته” سُهى”(في الفصل العاشر من الرواية، ص75) إنّها مدينة غريبة عجائبيةٌ، تعيش فيها كائنات نصفها آدمي ونصفها حيواني، ويَصدأُ فيها الزّمن (“وقت أعمى مقطوع لا يُحسَبُ بالأيام والليالي”). في خضم المآسي، يتعرّفُ الراوي على أمجد وهو شخصية لا تَأْلُ جُهداً كي تَجمعَ صحائف برلتراس القديمة (الأطراس). تتوطّدُ بينهما وَشيجةُ الصداقةِ، فلا يفترقان إلّا لِماماً. رغم الخراب الجميمِ في المدينة الضّالة، يكتشفان أنّ لبرلتراس” ماضيا نوريّاً”، وتاريخا تليدا يَستَحقّ التنقيب والحِفظ والذّكْر، وشعراءَ كتبوا أسماءهم بدمائهم(المرقّشان، الممزّق العبدي، تأبّط شرّا، الحرث بن ظالم، متمّم بن نويرة، والشنفرى الأزدي.). بعد ذلك، تتوالى الأحداث والفصول، وتَظهرُ شخوص وتختفي. مِنها شخوص يُشارُ إليها بأرقامها (5030، 7090، 9011) (وداعاً للزّمن الانساني، ومرحبا بالزمن الرّقمي و”القصديري”، “زمن تيبّس فجأةً وصارت ساعاتهُ حجرا”) وَمِنها شُخوص تُذْكرُ بأسمائها، أسماء بلا مُسمّى “ماس” (كيف يمكنُ لِماس أن تكون ماسا في مدينة متفحّمة)، “كوثر” (كيف يمكن لكوثر أن تكون كوثر في مدينة لا نَهرَ فيها ولا سخاء، فإنّ الأنهار هاجرت أيضا مع العشب المهاجر)، “روح” (كيف يمكن لروح أن تكون روحاً في مدينة بلا شرايين ولا روح)، و”سهى”(كيف تَكونُ سُهى سُهى، والمدينةُ لا نجوم ولا كواكبَ فيها، و” الضوء مُكَفّن”).

ماذا بعدَ الروايةِ وماذا عن الرّمز؟: لِكُلّ قارئٍ نَصيبهُ من الرموز، فَلْيَجْتَهِدْ ولْيَحفُر عميقا، فإذا كان الروائيُّ يكتبُ روايتهُ، فإنّ القارئَ يُعيدُ كتابتها بطريقة أو بأخرى. تُشْرِعُ الروايةُ أجنحتها، تطيرُ ثُمَّ تحطُّ على أغصان قُرّائها. برلتراس هيَ جزءٌ من رواية هذا العالم المتشظّي حيث يَسْكُنُ الانسانُ مَسْكوناً بِخوفهِ من نفسهِ وغيرهِ وحتّى من الأشياء(“الخوف يُعرّشُ مثل شجرة العنب” “والخوف رياحٌ تُخبْئُ سكاكينها المسمومة وأنيابها الحادّة”). يَخافُ الانسان لأنّهُ يعلمُ قُدرتَهُ الخارقة على فعل المتناقضات: قُدرة المرء على القتلِ قُدْرَتُهُ على الإنجابِ. قدرة المرء على الحبّ، قدرتهُ على الكره والضغينة. قدرة البشر على النّذالةِ، قُدْرَتُهم على الرّفعةِ. قدرة البشر على التسرّع في الزّمن الرّقميّ السّريع وقُدرتُهم على الأَناةِ والتّفكير. (قدرة الأشجار على التَجَذُّرِ، قُدْرَتُها على الطيران زمن العاصفة) برلتراس “وَرشَةٌ تجريبيّةٌ”، تَتداخلُ فيها الأصواتُ وتتشابكُ الأحاديثُ فيها كأغصان شجرة شَعواء. هيَ روايةٌ تَأنَفُ من الكسلِ والتبلُّد وتَبحثُ عن قارئٍ يُفكّرُ في ذاتهِ وفي العالم. هيَ حديثٌ عن الحضارة التي تمشي القَهقَرى، حيثُ تَتفكّكُ عُرَى الانسانية بين النّاس، يُصبحُ الانسانُ وَسيلةً لا غايةً، تَكْثُرُ ” الانفعالات الحزينةُ” على حدّ تعبير سبينوزا، تنتشرُ الذئاب الآدمية، يَفيضُ القبحُ و ” يَغيض” الجَمالُ، يَتَداولُ النّاسُ بَيْنَهم عُملة اللامبالاةِ والبرود العاطفي، ويتساءل المُفكّرُ: إذا كان الجميعُ سعيداً على مِنصّات الفضاء الافتراضي، فَمِنْ أينَ أتَتْ كُلّ هذه الدموع التي تَكادُ تُغرقُ المدينة المعاصرة؟ هيَ حَديثٌ عن الإنسان المُمزّق بين فَجيعتينِ: فَجيعةٌ ذاتيّةٌ، فَلِكلّ امرؤ هُمومهُ وعُقَدُهُ وخيباتهُ وحُروبهُ التي لا يَعلمُ الآخرونَ عنها شيئا. وفجيعةٌ جماعيّةٌ، فإنّ الكارثة تَطالُ الجميعَ ولا تستثني. وإنّ الأوبئة لا تُميّزُ بين شيخ في السّبعينَ من عمرهِ أو فتىً في العاشرة(سَئمتُ تكاليف الحياةِ ومن يعش/ ثمانينَ حولاً لا أبا لكَ يسأمِ/ رأيت المنايا خبط عشواءَ من تُصِبْ/ تُمِتهُ ومن تُخطئ يُعمّر فيهرمِ، زهير بن أبي سُلمى) وإنّ الحربَ تَجْمَعُنا جميعا وتَطرَحُنا ولا تُميّزُ بين فتاةٍ وفتى، بين رسّامٍ وشاعر، بين عصفور حَطّ على القرميد وروائي يَفتحُ نافذة الغرفةِ. يتساءل الفيلسوف: هل من فجيعة ثالثة؟ بَلى، فجيعةٌ وجوديّةٌ، يُولدُ المرءُ ولا يعرفُ لماذا يولدُ، ويَموتُ ولا يعرفُ لماذا الحِمامُ، وبين الولادةِ والموتِ، تَعْبثُ الحياةُ بِنا ويُراكمُ العبثُ تَفاصيلهُ. ويَبقى السُّؤالُ: هل ينفع العقار فيما أفْسَدَهُ الحُبُّ وهل تنفعُ اللغة فيما أفسدتهُ الحضارةُ؟ برلتراس قصيدةٌ سرديّة وروايةٌ شعريّةٌ. هيَ” ديستوبيا” وهي حديثٌ عن اللّغة الحائرة. لا غَرو أنّ اللغة وُجِدَتْ قبل الكاتبِ بِقُرون، وَوُجِدت أثناء كتابتهِ لعمله الأدبيّ، وتُوجدُ بَعْدَهُ عِندما يطوي بساط الإقامةِ، إلاّ أنّ ما يُميّزُ روائيّا عن روائيّ، شيئانِ على الأقلّ: قُدرتهُ على خلق كائنات سردية لا تجترّ الواقع كما هُوَ(وبهذا تختلفُ الرواية عن الخطاب السياسي الغارق في الواقعية)، وقُدرَتُهُ على خلق عالمهِ اللغويّ الخاصّ بهِ، وعلى خلق كائنات لغوية تتأرجحُ بين الأمل واليأس وبين صوتينِ: يقول الصوت الأوّلُ” مادمت تتكلّمُ فأنت حيٌّ، من نحن دون كلمات؟ “، فيُجيبُ الصّوتُ الثاني ” أليست الكلمات ترفاً حقيقيّا وسط هذا البؤس في مدينة لا تُسعِدُ نَفسها ولا أبناءها. الروائيّ نصر سامي يَنفُضُ الغُبار عن الكلمات النائمة في المعاجم ويُذكّرنا بِثراء اللغة العربية. ابْحَثْ في الرواية، تَجِدْ مثلاً(الإيراق، تضاعيف، الوجيب، رِبْلَةٌ، حثحث، انداح، ران، خطرف، ذرذر.) الروائيّ يُعيد صياغة القديم بتراكيب لغوية جديدة، يَكتبُ بِنفسهِ و يكتبُ ” بأصابع الآخرين الذين ذهبوا قبلهُ إلى منطقة الألم”(على حدّ قول أم الزين بن شيخة المسكيني) وبرلتراس حدثٌ جماليٌّ رغم ما في العالم من تراجيديا.

السّؤالُ أرضٌ خصبةٌ: مِثلما قال محمود درويش في “مديح الظلّ العالي”: ” اليوم إنجيل السّواد اليوم تابت مريم عن توبة التوبات وارتفع الحِدادُ إلى جبين اللّه واختَفت الملائكة الصغيرةُ في أكاليل الرّماد” اليومَ تتقاعد الشّمسُ عن العملِ ولا يبقى في برلتراس سوى أسئلةٍ تُضيءُ على نفسها وعلى سُكّان المدينةِ. يَتساءلُ الفيلسوفُ: هل الفلسفة صِناعةُ مفاهيم أم أنّها تَمرينٌ على الحياةِ في الحياة؟ هل الخَلاصُ فرديّ أمْ جماعيٌّ؟ ثُمَّ يُشْعِلُ شمعةً. يتساءل ” المُتفلسفُ”: أينَ راتبي الشهريّ؟ وأينَ سَتُقامُ المُحاضرة القادمة عن التأويليّة كي أُدلي بِدلوي عن الفرق بين الفِكر في روما والفكرِ في أثينا. ثُمَّ يُغلقُ نوافذَ بيتهِ وينام. يقول الشّاعرُ: أينَ ” ريمة”؟ عيناها قمرانِ رغم الظلام الذي ” يَريمُ” على المدائنِ. ثُمَّ يُشعلُ ديوانَهُ يقول المؤرخُ: عُودي أيّتُها الشجرة، تَكَلّمي واكْتُبي تاريخكِ ولا تتركي قبائلَكِ مُبعثرةً(شجرة البطم القديمة، شجرة الخوخ العتيقة، شجرة العنب الحزينة، شجيرات البلوط). ثُمَّ يُشعلُ عود ثقاب. ويقول الروائيُّ: ألا يَصمتُ هذا الموتُ ساعةً كي أتِمَّ الفصل الرابع والثلاثين من قلبي. ثُمَّ يُشعلُ أصابِعَهُ. أُغلقُ الروايةَ. مُجدّدا، أتَأمّلُ الغيمَ المُسافرَ بلا جواز سفر. أتَذكّرُ خبراً قَرأتهُ في جريدة: ” دولتانِ تتصارعان على ملكيّة الغيوم”. أضْحَكُ مِلء يأسي. أقول لنفسي: إذا كان العالمُ أسودَ، فَيَلْزَمُهُ “تَهكّمٌ أسود”. وإذا كانت الثّمارُ سوداءَ، فَيَلْزَمُنا فلاّحٌ جديدٌ، وقاطفٌ جديد، ونجّارٌ وشاعرٌ جديدين. أتَذكّرُ صاحبي، حين أخبرني أنّهُ عاد إلى سلطنة عمان. يومها أحسستُ بالحزن والفرح في آن. حزنتُ لأنّني لن ألتقيهِ كثيرا. وفرحتُ، لأنّهُ سيُبدعُ أينما كانَ وسيُضيءُ على الآخرين. الآن أعلمُ أنّ صاحبي ليس غائبا. كُلّما مررتُ بشجرة البرقوق، تذكّرتُ قصيدتهُ: ” يا أختُ يا شجيرة البرقوق أتكبرين ولستُ في الجوارِ كلّ يوم أتطرحينَ في جوار الدّار ذات الغيم”.

مجلة قلم رصاص الثقافية

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.