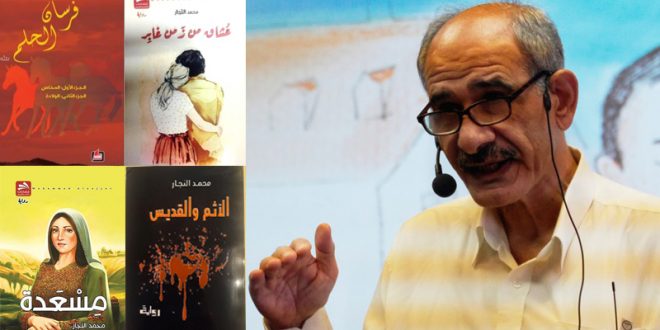

كاتب وروائي فلسطيني في عقده السابع، حلَّ وارتحلَ كثيراً منذ نعومة أظفاره، تارةً برغبته وأخرى مُرغماً، غادر للدراسة في رومانيا حاملاً فلسطين بين أضلاعه، وهناك كان النشاط الطلابي المقاوم في ذروة النضال الفلسطيني، ولم يهدأ طيلة سنوات دراسته رغم المضايقات التي تعرض لها ورفاقه، ثم عاد إلى فلسطين المحتلة وقضى مدداً مختلفة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وكان ينقل من معتقل إلى آخر ليكون شاهداً آخر على مأساة الشعب الفلسطيني داخل زنازين المعتقلات الصغيرة وخلف جدران المعتقل الكبير “فلسطين المحتلة”، وفيها بدأ رحلته الإبداعية كاتباً باسم مستعار هو “عادل عمر” منذ عام 1986 وحتى عام 1992، وقد تعددت كتاباته بين القصة القصيرة والرواية، فمن مناضل في الظل (مجموعة قصصية)، إلى الظافرون بالعار (رواية)، ثم بانتظار الظلام (مجموعة قصصية)، ورحلة في شعاب الجمجمة (رواية)، وصولاً إلى الآثم والقديس (رواية)، وهي الرواية الأولى التي تصدر باسمه الحقيقي عام (2019)، ومسعدة (رواية)، فـ عشاق من زمن غابر (رواية)، وثلاثية فرسان الحلم (رواية)، وأخيراً في هذا العام: المهاجر (رواية) وجموح الفراشة (رواية) ودروب التيه (رواية)، إضافة إلى مخطوطات لم ترَ النور بعد، كما أنه القارئ النهم الذي يكاد الكتاب لا يفارقه.

بابتسامته اللطيفة وروحه المرحة ورزانته وعمقه يُشعرك أنك تعرفه جيداً منذ زمن بعيد جداً، إلا أنك وفي كل لقاء تكتشف فيه جديداً لم تعرفه سابقاً.. إنه الكاتب والروائي محمد النجَّار.. التقته مجلة قلم رصاص الثقافية وكان هذا الحوار:

ـ مَن أنت؟

محمد النجار، إنسان فلسطيني بسيط لأسرة بسيطة، هُجّر والداي من قرية بيت عفا جنوب فلسطين إلى قطاع غزة ومنها إلى الضفة الغربية، مخيم الأمعري في مدينة رام الله. درست أواخر المرحلة الابتدائية والمرحلتين الإعدادية والثانوية في مدارسها، أكملت تعليمي للهندسة الإلكترونية في رومانيا، تزوجت ولي بنتين وثلاثة أحفاد.

ـ متى تكتب؟

معظم وقتي مخصص للكتابة والقراءة، أكاد أجزم أنني متفرغ لذلك، تمرّ علي ساعات في اليوم من الكتابة المتواصلة دون أن أشعر، لأكتشف أنني مجبر على تأجيل البرنامج الذي وضعته لنفسي في ذلك اليوم ليوم آخر.

ـ بدأت كاتباً باسم مستعار.. والآن تكتب باسمك الصريح.. بين التجربتين أين وجدت نفسك حراً أكثر؟

لكل مرحلة مواصفاتها، إيجابياتها وسلبياتها، رونقها ونضارتها وخطورتها التي تصير في لاحق السنين جزءً من الماضي، ذكريات تتهادى مع النسائم القادمة من الماضي تشجيك وتنشيك أحياناً وتبكيك أحياناً أخرى، خاصة وأنت ترى أن نهر الحياة يسير، يحملك دون استشارة ليلقي بك في مقبرة في مكان تجهله، وفي وقت لا تعرف عنه شيئاً أيضاً، لتصير أنت نفسك جزءً من ذلك الماضي.

أما فيما يخص الشعور بالحرية فهو مقياس نسبي، لا أخفيك أنني شعرت أحياناً كثيرة، وأنا داخل الزنازين، أنني حر طليق، على الأقل، أكثر بكثير من سجاني. لذلك كتبت العديد من القصص القصيرة والروايات داخل رأسي أو على الورق وأنا في الزنازين أو في غرف السجن أو خيامه. كما شعرت بالنقيض أحياناً عندما رأيت أن الزمن الذي صرت فيه ليس زمني، بل زمن الهتّافين والمسحجين والعملاء ومشاريعهم. في مثل هذا الزمن تشعر أن الكون يتهاوى فوق رأسك، وأن المبادئ والأفكار التي بذلت حياتك لتدافع عنها أذابوها في مجاري المدينة. عندما ترى إخوة الأمس صاروا جزءً من العدو، صاروا يده التي يضربك بها بعد إنْ فشل هو باعتقالك، تجدهم وقد أشهروا البندقية في وجهك وجعلوا من جسدك مضرباً لهرواتهم، ليسلموك للاحتلال وقد شعروا بالانتصار! تشعر حينئذٍ أنك تعيش وحيداً رغم كل البشر الذين يحيطون بك، وأن الحرية ليست سوى كلمة لا تعني شيئاً!

ـ برأيك هل يمكن للأدب أن يحدث تغييراً اجتماعياً أو سياسياً في مجتمعات لا تقرأ كمجتمعاتنا؟

بالتأكيد، هناك دائماً أمل رغم كل هذا الظلام، مازال هناك القليلون الذين لم يتخلوا عن الفكرة، يحملونها محاولين خلق شعاع نور وسط كل أكوام العتمة. يبدوا لنا أحياناً أن الناس الذين أضحوا بكل هذه السلبية لا يمكن إصلاحهم، ونتناسى، في زحمة الأحداث، دور النخبة في خلق الصحوة، في الصرخة التي ستوقظ الناس من سباتهم. علينا ألّا ننسى أن الناس بحاجة إلى المثال، إلى القائد الذي يقود الناس لشتّى معاركهم وهو أمامهم، ولا يصدر لهم أوامره وهو في مأمن عن الخطر، يقول لهم اتبعوني، ولا يقول لهم: اذهبوا وقاتلوا، ويبدو أن قائداً بهذه المواصفات لم يوجد بعد في المجتمع الفلسطيني أو في المجتمعات العربية الأخرى.

ـ أعرف أنك متفائل رغم كل شيء لكن مستوى الانحطاط الذي وصلنا إليه اليوم غير مسبوق.. هل تعتقد أننا سننهض مجدداً؟ كيف سننهض؟

نعم أنا متفائل بطبعي، كما أن الأمل في شعوبنا لا يشوبه شائبة، وكما كتبتُ في رواية “رحلة في شعاب الجمجمة” التي اختمرت في رأسي كاملة وأنا مشبوح في زنازين الاحتلال “كلما زادت ظلمة الليل كلما كان الفجر أسطع”.

الإجابة على سؤالك إذن: نعم، بالتأكيد سوف ننهض. كيف؟ لا يوجد عصا سحرية. عليناأن نفعل كل منا ما باستطاعته من أجل ذلك، الشاعر والكاتب والصحفي والمقاتل والعامل والفلاح، والأهم تحرير المرأة من سجون مفاهيم الدين السياسي وقبح المجتمع الذكوري الفج. أن نوحد الصفوف ضد العدو كما عدونا موحد ضدنا، أن لا نستهين بدور أي كان أو أي شيء كان، فتكرار نزول نقطة الماء على صخرة لا بد سيفتتها بعد حين، وكما قلت في روايتي “جموح الفراشة” نقلاً عن علم فيزياء الكم ” عندما تحرك مجرد فراشة جناحيها في مكان ما من العالم، ربما يحدث ذلك إعصاراً في مكان آخر بعد حين”. إن تراكم الفعل اليومي الذي نراه سيؤدي حتماً إلى تغيير نوعي. هذه هي طبيعة الأشياء.

ـ يلاحظ من يقرأ أعمالك أن هناك دفاع مستميت عن المرأة.. لماذا؟

المرأة في بلادنا ماتزال مضطهدة، بل صارت أكثر اضطهادا في هذه المرحلة، تحكمها الفتاوى التي صيّروها عادات وتقاليد، أتذكر كيف ابتدأت بعض جماعات الدين السياسي بقذف النساء بالطماطم والبيض الفاسد في السوق والشارع أو حين كن في مظاهرات ضد الاحتلال، بحجة أنهن حاسرات الرؤوس! إننا بالضبط بذلك نضرب أنفسنا بأيدينا، نغيّب نصف المجتمع بدلاً من أن نجمع كل قوانا ضد هذا المحتل الفاشي. لقد جعلوا من المرأة سلعة قابلة للبيع والشراء تحت يافطات مختلفة، واختصروا دورها في السرير والمطابخ. صار أي كان حتى لو على مشارف الثمانين يستطيع الزواج من صبية في بداية عمرها! دون رأي لها أو حتى استشارة، أليس هذا عودة لزمن الجواري في القرن الواحد والعشرين؟ أليس هذا دعارة مقنونة تحت يافطة الزواج؟ لا ننسى تعدد الزوجات، بعد كل التطور الذي حصل في تطور الأسرة في التاريخ الانساني ووصوله لوحدانية الزواج! كذلك مسألة المهور التي هي ثمن لمتعة الرجل وليس أي شيء آخر، وكأن المرأة الجانب السلبي التي لا شأن لها في العملية كلها. صرنا لا نؤمن بالحب، بالعلاقة الانسانية بين المرأة والرجل، باندماج الأرواح في وحدة الجسد، بل نستهين بها ونستزئ ونجد لها التفسيرات، على نمط الحب يأتي بعد الزواج! كيف يمكن لمجتمع أن يتطور والمرأة محرومة من حقها في التعبير والحرية وحق الاختيار؟! نحن نلوي وجه التاريخ ونشوهه، ندمر أجمل ما فيه، المرأة، ونشيّئه. يمكنك معرفة تطور المجتمع من المدى التي تتمتع فيه المرأة بحريتها، ومدى مساواتها بالرجل.

ـ هذا في عوالمك الروائية.. لكن أين موقع المرأة في حياة محمد النجار؟

أستطيع الادّعاء أنني عشت حياتي العملية بنفس القناعات الفكرية، فالمرأة في حياتي هي الأساس، بدءً من الأم إلى الزوجة إلى بناتي اللواتي يكملن مشوار السابقات. علمنني العطف والحب والحنان، صقلن إنسانيتي وشحنّ مني القلب ليظل يفيض حباً. أترحم الآن على والدتي وزوجتي، وأتمنى الخير والحياة السعيدة لبناتي وحفيداتي.

ـ يُلاحظ القارئ لأعمالك، حضور شخصيات إسلاموية ترتدي الدين قناعاً.. فما هي مشكلتك مع الإسلام السياسي؟

للأسف، فالدين كما قال الإمام علي حمّال أوجه، وهؤلاء أخذوا ما ينفعهم ويحقق مصالحهم لا ما ينفع الناس، جيّروا الدين ولووا عنقه ليصبح مطيتهم في الوصول لمآربهم. المشكلة الأكبر أنهم جعلوا من تجهيل المجتمع وسيلتهم لذلك، واستخدموا الأحاديث التي نهى عن جمعها الرسول نفسه، أهم مرتكزاتهم، أحاديث لا علاقة لها بدين أو تديّن، أحاديث تمّ جمعها بعد 200 سنة من وفاة قائلها وكأنهم أخذوها مباشرة من فمه! أحاديث متناقضة لا تتناسب مع عقل أو منطق، والكثير منها يتناقض مع القرآن نفسه. يستخدمونها تماماً كما تم استخدامها في زمن الخلافتين الأموية والعباسية، التي سُميت “بظاهرة القصّاصين” الذين يُبررون أفعال الخلفاء الشائنة مدّعين أن النبي قام بمثلها!

لذلك دائماً ما تجد رجل الدين منهم لديه فتوى لكل شيء حتى لو لم يعرف، فيفتي بكل شيء وأي شيء، وإن جابهته تصبح أنت الذي يقول ما لا يعلم والمعتدي على المتخصصين، أو زنديقاً كافراً لا توبة لك! لقد وضعوا أنفسهم بدل الخالق، صاروا يدخلون هذا الجنة وذاك النار، فقسّموا الناس وكفروا بقية المذاهب والأديان، حتى أبناء الوطن الواحد من الديانات الأخرى الذين استشهدوا على أرض المعركة، وليسوا مثل بعضهم يموتون من التخمة في زمن يجوع فيه معظم الناس، جرّدوهم الشهادة واعتبروهم من الكفار! أرأيت فجوراً وقلة وفاء أكثر من ذلك؟

ـ هل هي مشكلة شخصية أم مشكلة مجتمع بأكمله مع الإسلام السياسي؟

لا ليست مشكلة شخصية، في القضايا العامة لا متسع للخاص، لقد عشت مع بعض معتقليهم في سجن النقب فترة لا بأس بها، ورأيت بأم عيني كيف كان هؤلاء، خاصة المنحدرون من حزب الإخوان المسلمين، ولا أجافي الحقيقة إن قلت لك أنني كنت أستغرب مدى الجهل والتجهيل والتخلف من قادتهم، ولوي عنق الدين حتى يتناسب مع مصالحهم ـ طبعاً تجدر الملاحظة أنني أتحدث عن قادتهم السياسيين الذين قرأت لهم وقابلت بعضهم، أما مَنْ يحمل روحه على كفه ضد الصهاينة في أرض المعركة في فلسطين، فهم مناضلون رائعون يعملون بقناعاتهم وتُرفع لهم القبعات، ولا شأن لهم بكل ما ذكرت.

ـ تعيش في أوروبا بينما تطبع كتبك في دمشق وبيروت وعمان.. لماذا تصر على البقاء هناك رغم وجود دور نشر هنا وجمهور عربي أيضاً؟

السؤال صعب، من حيث المبدأ لم أُفكر بالأمر من قبل، كأن ما أفعله هو الطبيعي. كأي كاتب أريد أن أوصل رسالتي إلى أصحابها، هناك، لا تنسَ الداخل الفلسطيني أيضاً. لكني رغم ذلك أحضر جزءً من كتبي إلى هنا أيضاً ليقرأها الناس، ولدي بعض الأفكار لأزيد من توزيعها في أوروبا أيضاً. هذا أولاً، لكن قبل ذلك أظن أن أوطاننا مازالت تسكننا ولم نتخلص من حبل الصرّة الذي يربطنا بها ولن يزول أبداً، لذلك نفعل ما نفعل دون أن نشعر وكأن ما نقوم به هو الطبيعي.

ـ كتبت القصة القصيرة ثم الرواية.. أين وجدت نفسك أكثر؟

كلاهما له دوره، أنا وجدت نفسي في الرواية أكثر، والقصة القصيرة كانت بالنسبة لي ” فشة خلق”، أكتب من خلالها الأحداث وأسجل بها رأيي، أو أعتصر من خلالها غضبي، وربما أجد لنفسي متنفساً كي لا أختنق مما يدور حولي.

ـ هل الطريق إلى الرواية يمر بالضرورة عبر القصة القصيرة؟

بالتأكيد لا، لكنك إن كتبت القصة القصيرة ستكون، ربما، أكثر جرأة لتنشر الرواية. القصة القصيرة ليست ضرورة لتكون روائياً، لكنها بالتأكيد ستعطيك الثقة بالنفس لتفعل ذلك.

ـ هل يجب أن ينتهي القاص روائياً؟

ليس بالضرورة، هناك بعض الكتاب الذين كتبوا الرواية والمسرحية لكنهم أبدعوا في كتابة القصة القصيرة، ولنا في الكاتب المناضل يوسف ادريس مثالاً ساطعاً على ذلك.

ـ هناك موضة كتابة الآن (إن صح التعبير).. هل هذا صحي برأيك.. أم حالة فوضى لا ضابط لها؟

دع الناس يكتبون، يمارسون حياتهم كما يشاؤون وكيف يرغبون، إن كانت كتابتهم جيدة ستبقى وإلّا فسيمحوها الزمن ويغطيها الغبار، فكما قال الروائي الكبير الطاهر وطار “لن يبقى في الوادي غير حجارة”.

ـ لقد عشت تجربتَي الكتابة على الورق والكتابة الإلكترونية والقراءة الورقية والإلكترونية.. أيهما أقرب إليك ولماذا؟

في موضوع الكتابة أفضل الالكترونية، بالنسبة لي أسهل وأفضل، أصحح ما أريد وأضيف وأحذف دون شطب وتيه بين السطور. أما القراءة فأفضّل الورقية، للكتاب، كما أرى، رونقه ومتعته، أحب أن أعود لبعض ما قرأته من صفحات، بعد أن أكون قد علّمتها بقلمي، رغم أني نتيجة شح الكتب أقرأ أكثر إلكترونياً أيضاً.

ـ قضيت مددا متفاوتة في سجون الاحتلال.. هل كانت معاناة المعتقل سبباً في تخليق الكاتب داخلك؟

لا، المعاناة وحدها لا تخلق كاتباً، تماماً كما الفقر وحده لا يخلق مناضلاً. للكتابة شروطها، أهمها الموهبة وتراكم القراءة وامتلاك اللغة ومخزون الكلمات، الخيال الواسع والبحث المتواصل، معرفة حياة الناس بتفاصيلها من معاناة وعادات وأمثال ولغة. الشروط كثيرة من أجل أن تكون كاتباً ناجحاً، تترك مخزونك الفكري لسنوات يتنقل بين أيدي الناس، وألّا تكون كتبك تشع كالفسفور مرة واحدة وتختفي من صدور الناس ولا يعود لها ذكر.

ـ هل تعتقد أن فلسطين قريبة اليوم؟

جداً جداً، ما دام هناك من يلاحق هذا الحق لإرجاعه، ما دام هناك مَن صار نداً للحركة الصهيونية التي لم يعد بإمكانها إخفاء فاشيتها وعنصريتها عن العالم كما ظلّت تفعل حتى فترة قريبة، ومادام هناك مَنْ يحمل الفكرة ويدافع عنها دون هوادة.

ـ كلمة أخيرة.

أرجو أن تكون كتاباتي ذات فائدة، وأن يجد القارئ ما يبحث عنه داخلها، كما أُؤكد أنني مفتوح لسماع كل وجهات النظر حتى المخالف منها.

أشكرك وأشكر مجلة قلم رصاص الثقافية على هذه المقابلة، وأرجو أن تكون مفيدة لمن يقرأها.

مجلة قلم رصاص الثقافية

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.

مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.